作動油

1.作動油

1-1) 建設機械用作動油の概要

表1に建設機械の取扱説明書に記載されている作動油品質・粘度の一覧を示す。

| 代表的なメーカ推奨油脂 | ||

| 種類 | 品質グレード | 粘度グレード |

| ハイドロリックオイル | JCMAS P041 (HK) または各社の指定による | ISO VG32またはVG46 |

| エンジン油 | CD級またはAPI CF | SAE10W |

| マルチグレードエンジン油 | JASO DH-1あるいはAPI CF-4、CH-4 | SAE10W30またはSAE15W40 |

| パワートレイン油 | 各社の指定による | SAE10W |

| 生分解性作動油 | JCMAS P042B (HKB) または各社の指定による各社の指定による | ISO VG46L |

油圧ショベルでは主に耐摩耗性作動油のISO粘度VG46が推奨されているが、一部にはパワーライン油やエンジン油のSAE10Wの推奨もある。従来は建設機械用耐摩耗性作動油の公的規格が無かったため、各建設機械メーカの純正油あるいは推奨銘柄の中から選定した。しかし、2004年末に弊協会で建設機械用作動油規格(JCMAS P041)を制定したので、今後はこの規格に準じた作動油を使うことができる。

ホイールローダやブルドーザではパワーライン油SAE10W、またはCD級やCFグレードのエンジン油SAE10Wが推奨されている。これら機種のうちハイドロスタティック・トランスミッション(HST)搭載車にはCD、CF、CF-4、CH-4あるいはJASO DH-1グレードのSAE10W/30エンジン油が推奨されている。 なお、環境保護のための生分解性作動油が推奨される場合もある。

1-2) 耐摩耗性作動油の規格

ISO規格ではVG2からVG3200まで20粘度グレードが規定されているが、建設機械用に使用されるのは表2の範囲である。一般にVG46が耐摩耗性作動油の中心粘度グレードであり、エンジン油のSAE10Wに近い粘度である。

| ISO粘度グレード | 40℃粘度 | (参考)最も近いエンジン油 粘度グレード | |

| 最小値, mm2/s | 最大値, mm2/s | ||

| VG22 | 19.8 | 24.2 | − |

| VG32 | 28.8 | 35.2 | − |

| VG46 | 41.4 | 50.6 | SAE10W |

| VG68 | 61.2 | 74.6 | − |

| VG100 | 90.0 | 110 | SAE30 |

作動油品質については各建設機械メーカが独自に評価/規格化していたが、弊技術委員会で世界初の建設機械用作動油規格(JCMAS P041)を開発して制定した。従来の公的な規格が低圧ポンプ試験(13.7MPa)だけを規定しているのに対して高圧ピストンポンプ試験(34.3MPa)を導入している。今後の作動油推奨はJCMAS規格が中心になると期待される。なお、規格の詳細は本ホームページのJCMASを参照下さい。

| 規格名 | 油種記号例 | 規格ポンプ試験 | |

| 日本 | JCMAS P041 HK | VG46W | ピストンポンプ試験 (HPV35+35またはA2F-10)34.3MPa |

| ベーンポンプ試験(35VQ25またはV104C) 20.7MPaまたは13.7MPa | |||

| 米国 | ASTM D 6158 | HM 46 | ベーンポンプ試験(V104C)13.7MPa |

| ドイツ | DIN 51524 | HLP 46 | |

| HVLP 46 | |||

| スェーデン | SS 155434 | 46 M | |

| 46 M | |||

| 欧州 | CETOP RP 91 H | HM 46 | |

| HV 46 | |||

| ISO | ISO 11158 | HM VG46 | |

表3 世界の作動油規格のポンプ試験方法

1-3) 建設機械用作動油の特徴

建設機械用と産業用の油圧システムの違いを表4に示す。各建設機械メーカが現在推奨している建設機械用作動油の特徴はピストンポンプに適合し油圧34.3MPa以上、油温100℃で連続使用できて適切な低温始動性があることである。これらの建設機械用に必要な作動油品質を建設機械用作動油規格に取り込んでいる。

| 規格名 | 建設機械用 | 産業用 |

| 油圧ポンプ種類 | ピストンポンプ、 ギヤポンプ | ベーンポンプ、 ギヤポンプ、 ピストンポンプ |

| 油圧,MPa | 20.6〜41.2 | 13.7〜31.4 |

| 油温,℃ | 80〜100 | ≦60 |

| 低温始動性,℃ | ≦-20 | 室温 |

| 作動油タンク形式 | 加圧または密閉式 | 開放式・密閉式各種 |

| タンク容量 | 小 | 大 |

| 油圧モータ内蔵ブレーキ | あり | なし |

| 水分量,% | ≦0.2 | ≦1.0 |

| 水抜き | なし | ドレインコック |

| 汚染度 | NAS9級以下 | NAS7級以下 |

表4 建設機械用と産業機械用油圧システムの相違

1-4) 油脂技術委員会の活動

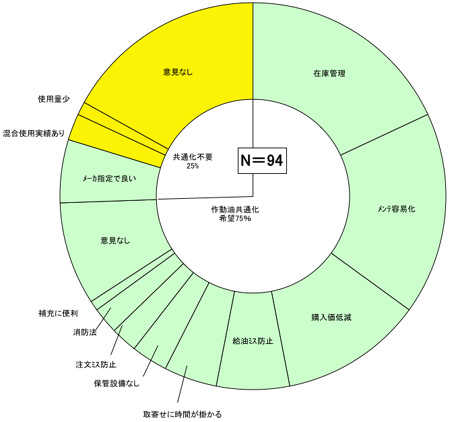

建設機械用作動油規格は、図1のようなゼネコン現場、レンタル業、整備業などユーザサイドからの作動油共通化の強い要望に応えて開発したものである。今後の規格普及のために、銘柄の認証システムや試験部品供給システムを自動車工業会、石油連盟、潤滑油協会の協力を得て構築する活動を行っている。

(図1)

2 生分解性作動油

2-1)概要

生分解性作動油とはホース損傷などでオイルがこぼれても、自然界にいるバクテリアで炭酸ガスと水に容易に分解して完全に無くしてしまうオイルである。また、有害物質を含まないため動植物に悪影響を与えないので環境保護に大きく役立つ。

1988年頃からドイツ、スイスを中心に生分解性作動油の行政指導が始まり、現在では欧州、北欧全域に採用が拡大している。その使用量は年数千トンに達している。北米、豪州あるいはインドなどでも生分解性作動油の採用が一部始まっている。

日本では生分解性作動油のエコマーク登録が1991年に始まっているが、高価なため本格的な普及に至っていない。しかし、最近は河川工事用の建設機械を製造するメーカが全製品に生分解性作動油を工場充填するなどの動きもあり、国土交通省ではグリーン購買候補品として生分解性作動油をリストアップしている。

2-2) 生分解性作動油の種類と品質

生分解性作動油には、(1)菜種油や大豆油などの植物油系、(2)合成エステル系の2種類がある。植物油系は比較的安価なため当初欧州では建設機械にも使用されたが油圧機器の故障が多発したため、高品質な合成エステル系が建設機械用となっている。このような経験を元に産業用生分解性作動油がISO規格が発行されている。

合成エステル系の生分解性作動油は、一般に酸化劣化しにくいと言われるが、ゴム膨潤が大きいなどの欠点もある。欧州輸出用の建設機械では生分解性作動油に対応するシール材、フィルタあるいはブレーキ材が採用されているが、合成エステル自体の品質の銘柄によるバラツキは大きいため規格化が必要であった。

2-3) 油脂技術委員会の活動

油脂技術委員会では建設機械用の生分解性作動油規格(JCMAS P042)を200年4末に開発・制定した。規格詳細は本ホームページのJCMASを参照下さい。これにより国土交通省のグリーン購買実現を計ると同時に、JCMAS P041と同様に銘柄の認証システムや試験部品供給システムを自動車工業会、石油連盟、潤滑油協会の協力を得て構築する活動を行っている。